Propuesta para la reestructuración de la CSS y del sistema de pensiones

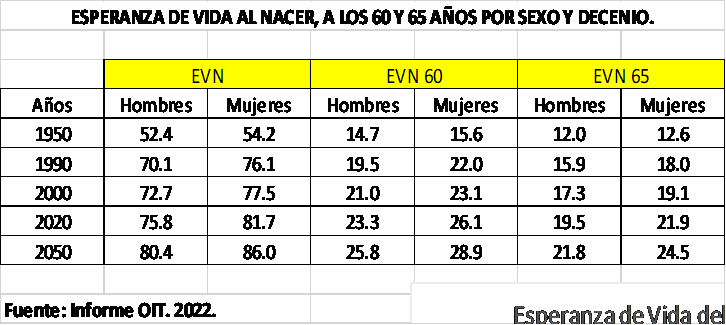

Hace dos años, luego de la entrega al Gobierno Nacional del Informe “Valuación Actuarial del Sistema de Panameño de Pensiones” preparado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), he dedicado tiempo en orientar a la sociedad panameña por la vía de análisis y ejecutorias sobre uno de los principales problemas que aqueja a una importante proporción de panameños, el Sistema de Pensiones y la entidad que lo administra, la Caja del Seguro Social (CSS).

Ante el llamado del Gobierno Nacional para la presentación de propuestas con miras a la reestructuración de la CSS y, en especial el Sistema de Pensiones, se presenta la propuesta de ajuste con el ánimo de que la mesa que evalúa las mismas tenga a bien considerarla para las decisiones que se tomen al respecto.

Esta propuesta conlleva ajustes de carácter administrativos a la propia CSS, luego de evaluar los recientes documentos publicados como lo son el Balance General y el Estado de Resultados, al igual que el Informe de Valuación Actuarial.

Igualmente, incluye ajustes diferenciados a las principales variables que soportan el Sistema Exclusivo de Beneficio Definido (SEBD), y por supuesto ajustes que el Gobierno Nacional en su estructura debe procurar, todo ello hacia la toma de la decisión final.

Los ajustes -que para muchas personas podrán ser críticos-, se hacen sobre la base de datos conocidos y el destino hacia donde apuntan hoy día los mismos, los cuales no son nada halagüeños, al menos para las evaluaciones realizadas.

Como soporte de la propuesta de ajuste, se pone a la disposición de la mesa respectiva, dos (2) publicaciones recientes en las cuales se evalúan variables cuyo comportamiento dan luces claras de por donde podrían ir determinados ajustes a saber:

- Desentrañando el Informe de la OIT en torno a la Caja del Seguro Social, publicado en la plataforma digital “Panorama Económico”.

- Evaluación de los Estados Financieros de la CSS, publicado en la plataforma digital de “Capital Financiero”.

Considerando lo anterior, la propuesta de ajuste es la siguiente:

A- Ajustes administrativos en la CSS: Los registros contables de la CSS recién expuestos a la opinión pública, revelan constantes Déficits Operacionales, que al final de los registros son cubiertos por aportes del gobierno.

1- Este déficit, al menos en los últimos 2 años, se acercan a un promedio $375 millones anuales, y si se logran ajustes en los procesos operacionales es muy posible lograr cerrar esta brecha.

Por lo tanto, al liberarse estos recursos, los mismos pueden formar parte del apoyo financiero del Programa de IVM.

2- Si se considera que la prestación de Salud de la CSS, duplica recursos que pudieran ser cubiertos por el Ministerio de Salud, allí podrían liberarse recursos adicionales y los mismos serían dirigidos a engrosar el IVM.

3- El programa de Préstamos Hipotecarios debe pasar íntegramente al Banco Nacional, Caja de Ahorro o al Banco Hipotecario, bajo las mismas condiciones. Los costos operativos que se liberen de esta operación deben ingresar íntegramente al IVM.

4- Los saldos de las cuentas morosas que la CSS tiene la responsabilidad de cobrarla en algún momento, deben integrarse en su totalidad al IVM.

B- Ajustes en las variables del Programa de IVM: Como mencione antes, aquí propongo ajustes diferenciados, en especial en las Edades de Jubilación y las Cuotas respectivas, a saber:

La población de 50 años o más: se jubilan con las actuales condiciones de edad y cuotas.

2- De 45 a 49 años: Edad M= 58 Años H= 63 Cuotas= 252

3- De 40 a 44 años: Edad M= 59 Años H= 64 Cuotas= 264

4- De 30 a 39 años: Edad M= 60 Años H= 65 Cuotas= 276

5- De 20 a 29 años: Edad M= 61 años H= 66 Cuotas = 288

6- Menos de 20 años cuando ingresen al mercado laboral deberán cubrir 300 cuotas.

7- Las personas que superen las cuotas respectivas, el exceso debe servir para mejorar su pensión.

C- Cuota Obrero Patronal: Las cuotas en mención serán ajustadas de la siguiente manera:

1- Cuota del Empleado: Ajuste de 0.25%

2- Cuota Patronal: Ajuste de 1%

En cuanto a los ajustes al Gobierno Nacional, se considera los siguientes:

1- Pago a tiempo de los fondos que por ley debe realizar a la CSS. Eso genera desfase y pérdida de intereses si dichos recursos se depositan en los fondos respectivos, sean el Fideicomiso u otro.

2- Mejora de los rendimientos de los fondos depositados en la Banca Local.

3- Revisión de algunos Subsidios y evaluar la disminución de algunos y los fondos que se liberen pasan al IVM. (Energía o Tanque de Gas).

4- Aumento del ITBMS en 1 punto. Esto debido a la pérdida de recursos por la incorporación a la OMC y Tratados Comerciales.

Solo nos queda estar a la espera de que esta propuesta pueda ser considerada en las mesas respectivas y que nuestras evaluaciones logren que las decisiones que se adopten sean las mejores.

Artículo de El Capital Financiero: https://elcapitalfinanciero.com/propuesta-para-la-reestructuracion-de-la-css-y-del-sistema-de-pensiones/